TFTT #4 – Dans la Vallée, oh oh, de Damasiooo 🎼

L'avantage, quand on est son propre patron, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est encore plus vrai quand on est le patron d'une « organisation » sans but lucratif, comme Tales from the Tech. Ce n'est pas comme cela que je vais devenir riche comme Rupert Murdoch, mais ma foi : on ne peut pas tout avoir.

Quoi qu'il en soit : après 4 numéros (en comptant l'épisode 0, introductif) sous la forme de textes très fouillés, approfondissant à fond un sujet clé, nous allons faire les choses un peu différemment ce mois-ci. Il y a en effet plusieurs sujets "tech" qui m'ont particulièrement touché ces derniers jours, et j'avais envie de tous les évoquer, dans des formats variés. Ne pas faire de choix, c'est aussi un choix !

Nous allons ainsi conserver un grand format, bien que (un peu) plus court, qui portera ce mois-ci sur la sortie du nouvel essai techno-critique d'Alain Damasio, "Vallée du silicium". Nous évoquerons également, dans un édito, les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo. On saupoudrera le tout de quelques brèves, pour faire suite à nos newsletters précédentes. Voilà qui pourra être plus structuré, et vous permettra de picorer.

D'ailleurs : je dis que je suis mon propre patron, mais en fait, chère audience : c'est vous les boss. Donc que vous appréciez ce test de nouveau format, que vous préfériez les sujets uniques comme auparavant, ou si vous avez d'autres idées à me soumettre… et bien : faites le moi savoir en commentant sous le post web !

Pour conclure cette petite note de service, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes désormais bientôt 300 à recevoir TFTT chaque mois. Alors, si vous aimez ce que vous y lisez, n'hésitez pas à partager le format autour de vous, pour atteindre cette étape symbolique.

Merci 🤗

PS : ce mois-ci, vous avez probablement le droit au meilleur titre la de newsletter TFTT depuis ses débuts. Grande fierté 🎼

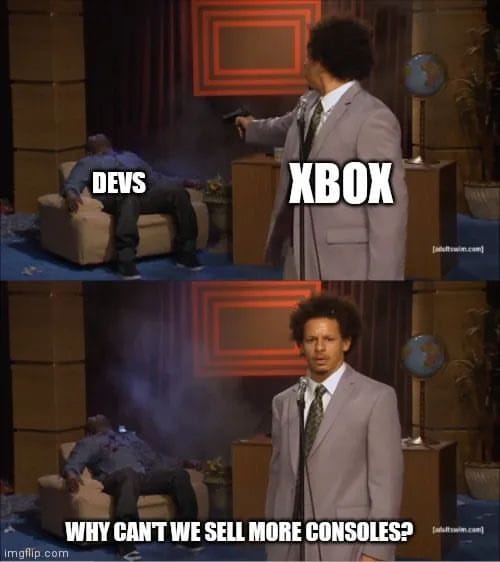

Youpi : les licenciements à répétition dans l'industrie du jeu vidéo arrivent en France !

Le premier mai dernier, à l'occasion de la journée des travailleurs (et non pas du travail), un peu attristé, j'ai publié un post sur le réseau le plus chelou du monde, j'ai nommé LinkedIn. Quelques jours plus tôt, Microsoft avait annoncé la fermeture de Bethesda France, une équipe d'une quinzaine de personnes qui soutenait depuis des années les sorties de jeux édité par l'entreprise Bethesda dans notre pays. Vous ne connaissez peut-être pas le nom Bethesda, mais quid des noms de licences comme "The Elder Scrolls" ou "Fallout"(cette dernière vient d'ailleurs d'avoir le droit à une série TV qui fait grand bruit), des jeux pionniers que sont "Doom" ou "Wolfenstein", ou bien encore de la franchise made in Lyon, "Dishonored" ? 🇫🇷

Alors : pourquoi est-ce Microsoft qui a fait cette annonce ? Et bien parce qu'en septembre 2020, le géant de Seattle a annoncé le rachat de ZeniMax Media, maison mère de Bethesda et propriétaire de toutes ces licences, pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Ce que nous ne savions pas encore à l'époque, c'est qu'il ne s'agissait que d'un hors-d'œuvre.

Cette annonce a un écho particulier pour moi. À l'époque salarié de Microsoft, et en charge de la communication de Xbox pour la France, j'étais en weekend familial à Perros-Guirec, figurez-vous (il pleuvait, ô surprise). C'est alors que je reçois un mail siglé URGENT de la communication Xbox internationale. Xbox étant la division gaming de Microsoft, pour résumer. Ma mission était assez simple : je devais traduire un mail ultra confidentiel destiné… aux employés de Bethesda, pour leur apprendre la nouvelle avant que cela soit annoncé à l'externe. Je suis à ce moment le premier employé de Microsoft en France à en être informé. Je dois bien admettre que c'était excitant. Et puis je trouvais cette acquisition cohérente. Microsoft avait besoin de grandes licences, Bethesda était une boite indépendante avec une taille "assimilable", et les cultures des deux boîtes me semblaient proches. Bref, sur le papier, ça fonctionnait.

Bien sûr, très vite se pose dans ma tête la question de comment va être géré au niveau local (en France par exemple) le fait d'avoir des équipes de Microsoft et de Bethesda qui font les mêmes jobs. Je connaissais bien certain.e.s des membres de l'équipe Bethesda, d'ancien.e.s collègues. Alors je m'inquiétais déjà un peu. Nous remplissions tous, chez Xbox comme Bethesda, des fonctions qu'on qualifierait de "support" : marketing, communication, commerciale, localisation en français – enfin surtout côté Bethesda sur ce dernier point, puisque côté Microsoft cela a toujours été géré par le siège, avec un niveau de qualité régulièrement moqué (cf le lien et la photo ci-dessous).

Pourtant, il y avait de la place pour tout le monde : on croulait déjà sous le travail chez Xbox France. Si nous avions dû également gérer les sorties Bethesda, la petite dizaine de personnes concernées aurait tout bonnement prit feu. Et cela alors qu'à titre personnel, mon travail ne couvrait même pas seulement les sujets Xbox, alors qu'il y avait déjà nettement de quoi faire.

Avançons maintenant à avril 2024. Je ne suis plus salarié de Microsoft depuis plus de deux ans, mais l'équipe de Bethesda France est encore en place et travaille de manière parallèle avec celle de Xbox France. C'est alors qu'on apprend dans un article de BFM que… la décision de la fermeture de Bethesda France a été prise quelques mois auparavant, et qu'elle est désormais effective. Surprise ? C'est difficile à admettre, mais pas vraiment. C'est la suite logique de la pente prise par Microsoft depuis quelques années. Car le géant a depuis fait une autre acquisition dans le domaine du gaming, très controversée et beaucoup plus conséquente : Activision Blizzard King, pour environ 70 milliards de dollars. 10 fois plus que pour Bethesda. Et suite à cette acquisition, surtout, Microsoft a licencié 1900 personnes dans sa division gaming. L'une des raisons évoquées étant de "supprimer les redondances" dans ses effectifs, suite à ces différentes acquisitions. Les salariés de Bethesda France sont sans doute heureux de savoir qu'ils n'étaient que des redondances.

Et pourtant : Microsoft est en grande santé financière, puisqu'ayant sécurisé la place de plus grande cotation boursière du monde avec 3 trilliards de dollars, désormais loin devant Apple. Cela fait beaucoup de zéros : 3 075 000 000 000 environ ce matin. Oui mais voilà, le domaine de la tech dans son ensemble s'est vu trop beau, avec les chiffres hallucinants enregistrés durant la crise du covid. Les grands génies du milieu n'ont visiblement pas anticipé un point : après des mois de confinement et de couvre-feu bloqués chez eux à télétravailler et à éponger leurs divertissements en ligne, les gens allaient vouloir ressortir de chez eux.

Les chiffres du marché, s'ils ne baissent pas ensuite, ne montent ainsi pas autant que ce qui avait été anticipé. Les recrutements records sur la période du covid inquiètent par ailleurs les investisseurs et les financiers – moins inquiets quand il s'agit de dépenser des milliards dans des technologies navrantes comme le métavers. Voilà qui suffit généralement pour justifier des licenciements, et des vies brisées. Il est bon de le rappeler : un licenciement, aux US, c'est souvent du jour au lendemain, et avec très peu d'indemnités. Quand on a déménagé sa maison et sa famille pour un job, comme le font beaucoup les américains...

Ce qui est vrai pour la tech est vrai pour le jeu vidéo. Il suffit de voir la liste des licenciements dans l'industrie pour 2023 et 2024. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur les raisons de cette crise. J'en citerai deux : primo, là encore, si le marché du jeu vidéo se porte bien, ce n'est pas "assez" bien pour les investisseurs. Que veux dire ce "assez" ? Personne ne semble le savoir. Deuxio : la gestion calamiteuse (ou volontairement inhumaine) de "grands" capitaines d'industrie, comme chez le suédois Embracer. Groupe boulimique qui avait fait l'acquisition de la pépite française du jeu de plateau Asmodee, avant de s'en débarrasser à nouveau, en lui laissant au passage une ardoise gigantesque.

Un point demeurait : jusqu'à cette annonce côté Bethesda, la crise avait plutôt épargné la France. Une de mes autres anciennes entreprises, Ubisoft, loin d'être parfaite par ailleurs sur le plan RH, peut sans doute être remerciée pour sa politique sur le sujet.

Mais voilà que cela devient encore plus frustrant. Car depuis mon post LinkedIn, Microsoft est revenu à la charge de la pire des manières. L'entreprise vient d'annoncer la fermeture de nouveaux studios. Dans mon post, je m'inquiétais pour les équipes d'Arkane Lyon, et bien ce sont leurs cousins d'Arkane Austin, au Texas, qui payent les pots cassés. Comme les équipes du talentueux studio Tango Gameworks, à Tokyo. Et la purge n'est visiblement pas terminée, puisque certains aux Etats-Unis anticipent de nouveaux départs. Le tout dans un marasme stratégique qui démontre, à mon humble avis, que c'est là-haut, et pas dans les studios, que le bât blesse. Les citations présentes dans l'article que je vous partage juste au-dessus sont affligeantes, à ce niveau.

Certain.e.s pourront dire : "oui mais les résultats de la branche gaming de Microsoft ne sont pas si bons, ça peut se comprendre." Et moi de leur répondre : quand on vient de dépenser 80 milliards de dollars en acquisition, le retour sur investissement ne va pas se faire en 5 minutes. Surtout, pourquoi, quand une entreprise ou une division fait de mauvais résultats, ne sont-ce pas les dirigeant.e.s. qui trinquent, plutôt que les employé.e.s ? Car Phil Spencer, le grand manitou d'Xbox, est en place depuis une décennie. Difficile de ne pas lui imputer ces mauvais résultats et ces flous stratégiques. Grosse Bruno Le Maire énergie, mon cher Phil.

J'en reviens à mon expérience personnelle, un instant : quand j'ai rejoint Microsoft, en 2019, c'était surtout pour travailler pour Xbox. Parce que si je n'avais jamais possédé une console Xbox de ma vie jusqu'alors (true story), j'avais du respect pour ce que faisait la marque. Elle jouait le rôle du good guy, avec sa politique d'ouverture, son travail sur l'accessibilité, son Xbox Game Pass à bas coût. Quand PlayStation, de son côté, prenait des décisions plus discutables. Les leaders de Xbox avaient semblent-ils appris de leurs erreurs avec la Xbox One. Le futur était excitant, avec la sortie à venir d'une (ou plusieurs !?) nouvelle console de jeu. Phil Spencer personnifiait tout cela. Il avait cette vibe du gars sympa, qui veut faire les choses bien. La dégaine et la culture d'un vrai passionné de jeu vidéo, plus que de celui du financier à cravate. J'ai eu le privilège de le rencontrer plusieurs fois, et c'est vraiment ce qu'il vous faisait ressentir.

Si, trois ans plus tard, j'ai quitté Microsoft et Xbox, c'est parce que j'ai réalisé que ce que faisait Microsoft ne me convenait plus sur beaucoup de points. Mais je ne peux pas dire que c'était le cas sur la partie gaming. Est-ce que j'avais des griefs côté Xbox ? À part son sous-staffing dans les filiales, que j'avais eu à subir très directement, pas vraiment à ce moment-là. Mais, oh boy, cela a bien changé. L'acquisition d'Activision Blizzard, annoncée quelques jours avant mon départ effectif, m'avait déjà conforté dans ma décision, pour plein de raisons. Que dire du sous-staffing désormais, maintenant que Xbox licencie à tour de bras ? Mes pensées ne vont pas qu'aux anciens salarié.e.s de Bethesda. Elles vont aussi à mes ancien.e.s collègues de l'équipe Xbox en France et ailleurs, dont beaucoup sont encore en place.

Dernier point : je vois pas mal d’acteurs présenter ce qui se passe actuellement chez Xbox comme quelque chose d’absolument inattendu. Phil était cool, pourquoi ne le serait-il plus ? Xbox était le good guy de l’industrie, pourquoi ce revirement ? Ceux et celles qui se demandent si Xbox n’a pas déjà disparu pour devenir "Microsoft Gaming", ou si Phil Spencer n’a pas été mis de côté au profit des décisionnaires plus globaux de Microsoft… se trompent totalement, à mon humble avis. Le rachat de Bethesda, puis d’Activision ? Ce n’est pas Satya Nadella, CEO de Microsoft, qui les a soufflé à l’oreille de son subordonné, Phil Spencer. C’est l’inverse. Ce à quoi nous assistons n’est que la suite de décisions malheureuses, stratégiquement comme humainement, par le leadership de Xbox. Rien d’autre.

Ceux et celles avec qui j'en ai déjà discuté savent que, depuis le début, j’ai toujours dit que le rachat d’Activision était une grosse erreur. Cela a souvent fait lever des sourcils. Cela sera peut-être faux sur le long terme. Mais je n’ai pas changé d’avis. Et au vu du marasme stratégique et humain que Xbox traverse, j’en suis plus que jamais convaincu.

Une chose est sûre : il va être temps de demander des comptes à Phil Spencer et son équipe 🙅♂️

PS : si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous conseille l'écoute du toujours excellent Gauthier "Gautoz" Andres, chez le média Origami.

Chez TFTT, on a de la suite dans les idées. Et puis, il est bon de ne pas laisser un sujet de côté, même quand on l'a déjà traité. Car la tech bouge très vite. Voici donc quelques brèves qui reviennent sur certains des sujets traités dans nos précédentes éditions.

- TFTT #0 : la lutte, entre les propriétaires de modèles de langage et les ayants droits de tout ce qui se trouve sur internet, continue : "IA : huit journaux américains poursuivent OpenAI et Microsoft en justice"

Dans le même temps, Apple vient de sortir une publicité très parlante sur cette thématique – la tech n’aime pas vraiment les artistes, qui l'eût cru ? – et qui créé logiquement une vive polémique : "Apple a complètement raté sa dernière publicité" - TFTT #2 : notre gouvernement a décidé de prendre au sérieux le sujet de l'exposition des enfants aux écrans. Enfin, au sérieux… avec le dispositif habituel : une commission d'enquête qui fait des propositions discutables et qui ne sera de toute façon pas écoutée. Quoi que, interdire des trucs aux jeunes, c'est le kink de Gabriel Attal, alors qui sait. Le sujet, chez France Info : "Exposition des jeunes aux écrans : quelles sont les principales recommandations du rapport remis à Emmanuel Macron ?"

- TFTT #3 : je ne suis visiblement pas le seul à penser que la multiplication exponentielle des images générées par IA transforme Facebook, plateforme déjà problématique, en fosse à purin : "Facebook is the 'Zombie Internet'"

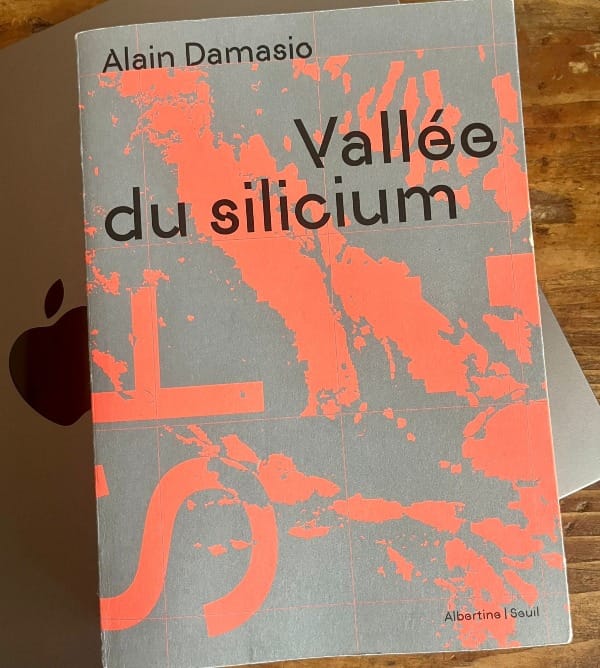

La sortie d'un livre d'Alain Damasio est toujours un événement pour les amateurs de littérature fantastique et de science-fiction à la française. À tel point que l'auteur est désormais reçu et écouté bien au-delà des cercles habituels de la littérature qu'on qualifiera "de l'imaginaire". Il a le droit à ses passages à la Grande Librairie, chez France Inter, Quotidien ou Blast. Car Alain Damasio n'est pas qu'un auteur, il est aussi un homme très engagé, comme l'a bien montré son dernier roman, datant de 2019. Les Furtifs étaient autant une fiction qu'un pamphlet contre les sociétés de surveillance – "de trace", dirait-il. Un auteur assez ouvertement anti-capitaliste, également, que je pensais être le seul à lire parmi mes collègues de chez Microsoft, à la sortie de ce dernier roman. Loin s'en faut ! Je n'étais pas le seul à porter en moi des contradictions, semblait-il.

Cette fois-ci, Alain Damasio ne passe plus par le truchement de la fiction pour critiquer les évolutions de notre monde, qu'il juge tour à tour intrigantes ou inquiétantes. Il livre en effet, avec "Vallée du silicium", son premier essai. Un essai clairement techno-critique, mais qui réfléchit à des visions positives de notre avenir technologique. Un essai qui est une suite logique à son œuvre fictionnelle ; car la science-fiction de qualité, comme la sienne, dit toujours beaucoup de notre réalité et de ses problèmes. Il ne peut d'ailleurs s'empêcher d'y glisser quelques morceaux de fiction.

Un essai techno-critique, donc, même si ce n'est pas une "matière" en soi. Un essai sociologique, philosophique, politique. Un premier essai, nous l'avons dit, et cela dans tous les sens du terme, car tout n'y est pas parfait. On y retrouve sa plume de romancier, qui s'égare dans des rêveries parfois brumeuses ; cela est excitant dans un roman, où l'on s'attend à être emmené au loin, voire mené en bateau. C'est selon moi plus embêtant quand il s'agit de suivre un fil de réflexion clair, comme dans un essai de ce type.

Damasio ne perd pas non plus ses marottes. Il aime jouer avec les mots. Cela offre des réflexions étymologiques très intéressantes, sur ce que l'irruption de nouveaux mots dit de notre époque. Cela donne aussi quelques moments de grâce. Mais il retombe parfois dans ses travers. À trop aimer jouer avec les mots, on tombe dans le gimmick qui peut sonner faux. À trop vouloir jouer avec la ponctuation, on complexifie un propos qui n'en a pas forcément besoin. Il perpétue ces problématiques, qui m'avaient déjà dérangé dans ses Furtifs – où je trouvais qu'il se parodiait parfois lui-même, et dans lequel il avait voulu caser tant de sujets que l'on s'y perdait souvent. Par bonheur, sa Vallée se tient beaucoup mieux à mes yeux. Peut-être grâce à une durée plus contenue, à une structure plus claire.

Une fois que j’ai dit cela, il faut préciser que la vision de Damasio sur le sujet est originale : de ces arts de la poésie déstructurée et du jeu de mot copywrité à l’extrême, il fait un combat. Car sa vision, qu’il n’évoque pas dans le livre, mais qu’il énonce dans des prises de parole par ailleurs, est que seul.e.s les auteurs et autrices qui osent le plus pourront surnager dans la masse des textes écrits, sans génie mais avec efficacité, par les IA qui arrivent. Alors peut-être est-ce moi qui ait l’esprit trop étriqué, pour l’instant ? C’est tout à fait possible. Je pense comme lui que, si l’IA peut avoir un bénéfice pour les écrivain.e.s, c’est de les pousser dans leurs retranchements. Voilà : avec Damasio, même quand on parle de la forme, on parle du fond. Et c’est tout de même très beau.

Mais quid du fond et du propos de cet essai, justement ?

Ce livre est du genre de ceux qui m'a donné envie de beaucoup surligner, souligner, annoter. Il ne dit pas toujours que des choses que vous ne saviez pas déjà ; mais même si vous saviez, il le dit avec une finesse d'esprit dont vous n'auriez pas été capable. Damasio y manipule beaucoup de concepts et d'idées, à l'aide de chapitres thématiques, où il narre ses rencontres avec des autochtones de la Silicon Valley et de la Baie de San Francisco. Il y exprime sa vision critique ; y rejette des assertions simplistes ; y insiste sur la nécessité de construire un futur technologique désirable ; y milite pour une éducation aux technologies.

Allez, déplions tout cela ensemble. Au fur et à mesure, j'y ajouterai, humblement, mes propres critiques.

Intelligences amies

L'une des idées fortes que Damasio exprime dans son ouvrage, est que la troisième grande révolution de l'ère de l'information est bientôt là. Après l'avènement d'internet, puis celui du smartphone, voici venu le temps de l'IA générative. Non pas dans sa forme actuelle, mais dans celle d'IA pleinement personnalisées, qu'il appelle "intelligences amies". Des IA qui nous accompagneront au quotidien dans toutes nos tâches, selon lui. Il a bien raison d'écarter d'un revers de la main le métavers, la réalité virtuelle et autres gadgets en tant que révolutions potentielles.

En revanche, je dois dire que je ne partage pas entièrement son avis sur la forme que prendra le phénomène. Car il y a quelque chose d'infiniment plus intrusif, dans ces IA personnalisées, que ce que nous vivons actuellement. Du moins, plus visiblement intrusif, la chasse à nos données personnelles étant ouvertes depuis bien longtemps. Que certaines personnes passent à ces modèles d'intelligence amie avec excitation, je pense que cela arrivera en effet. Comme ceux déjà obsédés par la domotique ou la mesure de leurs données de santé. Mais cela restera, à mes yeux, limité. L'échec commercial relatif des assistants personnels vocaux est un premier indice. Et puis, qui a vu le film Her (❤️🩹) en se disant que c'était une évolution attractive de notre rapport à la technologie ? Sam Altman, le patron d'Open AI, visiblement. Mais clairement pas moi.

En revanche, que l'IA générative ait à terme un impact sous-jacent sur notre utilisation des autres outils technologiques – de manière plus discrète, justement – ça c'est autre chose et c'est très probable. Cela a même déjà commencé. Il manque cependant pour moi, dans le livre, l'évocation des limites techniques à cette vision. Imaginons que chaque individu, rien que dans les pays les plus riches, ait sa propre intelligence amie, utilisée au quotidien. Quid des gigantesques quantités de données nécessaires pour entraîner tous ces modèles ? On parle déjà des limites de ressources de données pour entraîner les IA, alors que nous n'en sommes qu'aux balbutiements de la technologie. Et avec quelle énergie ? Sam Altman, le patron d’Open AI, explique qu'il va falloir trouver d'autres sources d'énergie pour alimenter ses modèles d'IA d'ici à quelques années seulement, comme la sacro-sainte fusion nucléaire… Bref, pour moi, cette forme de l'IA reste de l'ordre de la SF à ce stade.

Ni technophobe, ni technophile. Mais technocritique ?

Damasio le dit de manière très claire dans son ouvrage : "une authentique technocritique ne peut se contenter d'être réactionnaire ou négative. Elle doit aussi esquisser ce que serait une technologie positivement vécue." Je le rejoins sur ce constat. Si je vous parle de tech avec TFTT, c'est parce que ce milieu me passionne. Même si je suis bien lucide sur le fait que j'y évoque plutôt mes inquiétudes. C'est l'angle que j'ai choisi, et je le trouve important, j'y reviendrai.

Quoi qu'il en soit, il est évident que tout dans la tech n'est pas à jeter, loin s'en faut. Elle peut bien améliorer nos vies sur toute une série de sujets, et elle l'a d'ailleurs déjà fait. Cependant, voir à l'extrême inverse les techno-solutionnistes de tout bord nous présenter la tech comme seule solution à l'ensemble de nos problèmes me semble infiniment "aliénant, asséchant et dangereux", comme le dit Damasio lui-même, à propos des technologies de contrôle de notre santé.

Damasio donne ainsi des clés pour construire une relation positive mais critique avec la technologie, et notamment avec l'IA, dans le cadre du modèle que j'exposais précédemment. Il nous dit : "à nous de construire cet art de vivre avec l'IA, en appliquant à cette relation tout l'arsenal éthique, psy, philo et socio que nous mobilisons pour nos relations embroussaillées avec les autres vivants." C'est tout simple, quand y pense. On vit après tout une époque où l'on questionne plus que jamais nos rapports aux autres. La toxicité dans le couple, au travail, dans nos familles, est devenue un sujet clé qui sous-tend des discussions et mouvements salutaires, par exemple. Et si on peut apprendre à débusquer les mécanismes négatifs imposés par un autre être vivant, il doit pouvoir en être de même avec des mécanismes technologiques. La problématique n'est pas la même quand il s'agit de combattre l'armée de psychologues cognitifs d'une grande entreprise de la tech, certes. Mais ce parallèle a en tout cas beaucoup nourri mes réflexions sur le sujet ces dernières semaines.

Dans un même ordre d'idée, Damasio évoque des visions extrêmes comme le transhumanisme, et le projet farfelu d'Elon Musk, Neuralink : "si le transhumanisme croit qu'il manque à l'homme quelque chose que seule la techno pourra lui apporter, j'ai la tranquille et furieuse conviction que l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie pleine, intense et féconde. Tout est déjà en nous." Damasio tire cette conviction d'un échange avec un spécialiste à San Francisco, au sujet des interfaces hommes-machines. Cet individu explique que la meilleure méthode pour créer des interfaces avec la technologie reste, plutôt que d'aller coller des morceaux de métal dans la tête des gens, de… discuter. Le langage. Ce n'est sans doute pas pour rien que l'IA générative se construit sur la base de modèles de langage ! Il ne faut donc pas céder aux sirènes les plus technophobes et technoflippées : Musk, aussi fou soit-il, ne parviendra pas à nous transformer en cyborgs, et l'IA ne va pas nous anéantir comme Skynet dans Terminator.

Damasio rejette dans le même temps les visions technophiles simplistes qui déclarent que "les technologies sont des outils, à nous d'en faire bon usage." Car les outils offerts par la tech ne sont pas neutres. Ils ne sont pas que des supports, ils portent aussi des visions du monde. Ceux qui disent ainsi que tout dépend de l'usage oublient (volontairement ?) les biais impliqués par les créations des dits outils. Des biais de genre et ethniques qui minent l'inclusion et la diversité, des personnes et par extension des idées. Des biais sociétaux plus larges qui impliquent une certaine vision de la vie, généralement basée sur l'idée de productivité. Et des biais politiques de plus en plus visibles, quand on assiste en direct au nervous breakdown d'Elon Musk. Bref : "à la lumière d'une méthode se trahit toujours une vision du monde", exprime l'auteur.

C'est là que mes opinions divergent avec Damasio, cela dit. Car il semble conserver, pour justifier cet équilibre entre "phobie" et "philie", un enthousiasme béat envers les possibilités ouvertes par son concept "d'intelligences amies", que je ne partage pas. Il dit ainsi : "par trouées, nous pouvons entrevoir un art de vivre avec la technologie qui nous ouvre le monde plutôt que de nous le filtrer". C'est beau. Mais est-ce vrai, dans un modèle techno-capitaliste duquel je ne vois pas, à ce stade, la sortie ? La tech pourra-t-elle être le chaînon d'un "art de vivre" tant qu'elle ne sera trustée que par des multinationales, dont le seul but final est le profit à tout prix, sans éthique et sans contre-pouvoir ? Si ce n'est pour quelques "élus" maitrisant déjà parfaitement ces outils, je ne le crois pas.

Mais quel que soit notre niveau d'optimisme, une seule chose pourra nous permettre de créer un rapport positif, ou du moins plus équilibré et apaisé, avec la tech qui vient : l'éducation.

La clé du bouquin : le besoin d'éduquer toute notre société à la tech

Damasio conclut son essai par une idée pivot : il nous faut, toutes et tous, nous éduquer à la technologie. Peu importe notre âge, nos métiers, nos opinions. La tech peut nous "empuissanter", comme nous emprisonner, tout dépend de qui maitrise qui. Il est donc nécessaire de voir le "commun des mortels" mieux s'approprier les outils mis à notre "disposition" par la tech, pour les rendre économiquement et sociologiquement non (ou moins) dangereux. L'IA, bien utilisée, pourrait ainsi être le meilleur outil pour régler certains problèmes induits par l'avènement des GAFAM. Elle pourra (et peut déjà) gérer nos problèmes d'infobésité, par exemple. Mais aujourd'hui, qui sait bien l'utiliser, à part ces fameux "élus" que j'évoquais plus haut ?

Pour parvenir à cela, il faut dès le plus jeune âge éduquer aux mécanismes des plateformes, des algorithmes, des IA, des loisirs en ligne et leurs méthodes très questionnables. La modification de l'éducation qui doit venir, elle est là. Elle doit se faire en dehors des offres des grands de la tech, qui ne perpétueront que des objectifs mercantiles. C'est le cas de Microsoft ou Google en France, avec leurs cours d'apprentissages de l'IA dont le but in fine reste principalement d'habituer le plus grand nombre à leurs outils propriétaires. C'est le coup de la suite Microsoft Office ou Google Workspace mais pour l'IA, rebelote. Cette éducation, elle doit donc se faire via le tissu associatif, dans l'entre-aide, et par l'intermédiaire des sachants. Loin de moi de me considérer comme un sachant au vu de mes limites techniques, mais je crois que le travail que j'entreprends avec TFTT existe aussi dans cet optique. C'est ce qui explique pour moi cet angle plus critique que neutre.

Mais cette éducation, elle doit aussi se faire au sein de nos structures étatiques et publiques, pour en garantir une réelle portée et l’indépendance la plus totale possible. Comme le dit Damasio assez frontalement : "la techno doit passer de matière-poubelle décérébrée à un statut aussi crucial que le français et les maths pour émanciper nos collégiens et nos lycéens par la connaissance et la pratique lucide des réseaux." Sur les écrans, comme sur le reste, rien ne sert d'interdire, il faut accompagner. Mais quand on voit les propositions soumises à Macron, les annonces de Choose France, les réformes de Blanquer creusant les inégalités de genre sur les matières scientifiques ou bien les obsessions très « ancien monde » de Gabriel Attal pour l'autorité et les uniformes… nous ne sommes pas sorti.e.s de l'ornière. À moins que ?

Damasio ne chôme pas, en tout cas : il propose, en guise de conclusion, des axes d'apprentissage, et même ce qui pourrait être la base d'un programme !

L'ouverture vers un avenir technologique et /ou désirable ?

L'idée qui, à titre personnel, m'a le plus touché dans le livre, n'est pas sa conclusion. C'est cette idée de la nécessité d'investir l'avenir, technologie incluse, de manière positive. Car nous avons besoin d'imaginaires positifs pour parler de notre futur à tous. Damasio est un romancier de l'imaginaire, il le sait bien. Il le dit lui-même, en parlant des auteurs de SF plus largement : "si nous avons une responsabilité politique, elle est de battre le capitalisme sur le terrain du désir."

Car si nous ne le faisons pas, nous laisserons ce futur être façonné par des individus aux imaginaires d'une tristesse sans nom. Musk, Bezos et consorts ont tous été abreuvés à la mamelle de la SF américaine du siècle dernier, et leur vision du monde est nourrie par des imaginaires cyberpunk et post-apocalyptique, pas franchement joyeux. On est clairement dans de l'auto-réalisation quand on parle de Neuralink, nous le disions. Ou même, si on en prend les éléments les plus ridicules, du Cybertruck de Tesla au bunker de Zuckerberg à Hawaii.

C'est cet imaginaire tristou qui a enfanté des idées complètement déconnectées comme le métavers ou l’Apple Vision Pro. Le futur full-tech que ces psychopathiques grands patrons de la tech nous servent à toutes les sauces, n'est au final qu'une vision infiniment peu fun du cyberpunk. Du transhumanise low cost. Avec l’avènement de l’iPhone, le cyberpunk est tout simplement mort. Un smartphone ainsi quasi-greffé à la main, on ingère des contenus algorithmés et séquencés pour venir taper aux bons endroits de notre cerveau, et ainsi nous provoquer un tant soit peu de plaisir. Un design de la dépendance qui nous aliène, nous assèche, là encore.

On préférera à ce "techno-capitalisme" une vision différente, "biopunk" comme l'appelle Damasio. Un mix entre ce que la tech peut nous apporter de bon et un retour salutaire à la terre. Un concept malheureusement assez peu défloré dans le livre. En tout cas dans la partie purement "essai", puisque la nouvelle de fiction présente en fin de livre vient justement la nourrir de manière intéressante. Une notion de biopunk que l'on pourrait voir comme une version moins marketing, parce que plus radicale, du "solarpunk" que j'avais déjà évoqué pour TFTT. Une notion que Damasio évoque également plus largement dans cette très intéressante intervention en groupe chez Blast, au sujet de la lutte (écologique, notamment) par l'imaginaire.

Mais pour moi, la question d’un imaginaire du futur sans les formes les plus mercantiles de la technologie serait également intéressant à creuser. Cet imaginaire existe peu, hormis dans le traditionnel trope post-apocalyptique vu et revu, et qui ne m’intéresse plus, tant il porte une vision intrinsèquement anxiogène. Mais pourquoi ne pas imaginer un monde qui sorte doucement des technologies non-essentielles ? Qui aille vers une forme de sobriété ? C’est un point trop peu soulevé par Damasio à mon humble avis, que l’on sait engagé sur les sujets environnementaux par ailleurs. Le sujet de l’impact environnemental de la tech est tout de même brièvement évoqué dans le livre, mais disparait un peu magiquement quand il s’agit d’évoquer les IA du futur.

Quoi qu’il en soit : il nous faut donc construire ce futur désirable. Par l’imaginaire, mais pas que. D'autres, moins romanesques mais pas moins rêveurs que Damasio, comme Etienne Klein, le disent aussi bien : "2050 et 2100 sont laissées en jachère intellectuelle et en lévitation politique." Cela doit changer.

Une petite parenthèse avant de conclure : Damasio parle aussi des lieux eux-mêmes, dans son livre. Une Silicon Valley déshumanisée. Sujet sur lequel je vous conseille le docu « The Last Town », produit par ARTE. Une San Francisco vidée et zombifiée, qui correspond tout à fait à mon expérience personnelle de la ville. Étudier ce qui se passe au plus près de ces géants qui produisent la tech est peut-être la meilleure preuve que nous devons nous défendre contre leur vision de la société, et en développer une nouvelle, plus porteuse et humaine.

Voilà pour cette relecture critique, que je terminerai sur ces mots, puissants, de Damasio. Mots qui regroupent un peu tout ce que j'ai pu dire ici, et tout ce que lui a exprimé dans son ouvrage :

"Ce qui manque à notre temps, c'est un art de vivre avec les technologies. Une faculté d'accueil et de filtre, d'empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Un rythme d'utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l'attention qui nous décadre, des pratiques qui nous ouvrent au monde plutôt que nous le réduire à un flux vidéo, une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise, qui se souvienne que le seul critère valable pour déployer ou couper la relation est la liberté qu'elle nous offre et la fertilité des échanges qu'on en retire." *

Cela peut paraître un peu utopique, tout cela. Mais n'a-t-on pas dit qu'il fallait battre le capitalisme sur le terrain du désir ?

Alors : est-ce que je conseille la lecture de cette "Vallée du silicium" d'Alain Damasio ? Pour les connaisseurs des écrits du monsieur, je pense que c’est une suite pertinente et logiquement plus politique que ces ouvrages fictionnels. Qui pourra aider certains à basculer vers la techno-critique pleine et entière, justement. Si vous n'avez jamais rien lu du bougre, en revanche, je dirais que se pencher d'abord sur les concepts qu'il aime manier et évoquer à longueur d'interviews me semble préférable. J'ai déjà partagé de nombreux liens dans cet article, je pourrais en conseiller d'autres, un peu plus anciens. Mais si les axes de réflexion évoqués ici vous interpellent, alors accrochez-vous et lisez Vallée du silicium. Pour le reste de son œuvre et bien… on en reparle juste après dans les recos culturelles du mois !

*Je me suis rendu compte après coup que c'était pour partie la quatrième de couverture du livre. Je ne suis visiblement pas le seul à avoir été marqué par ce passage 😅

Dans les recommandations de ce mois-ci, nous allons évidemment parler d'Alain Damasio ! Si dans cette critique de son essai j’ai été assez… critique de son dernier roman, Les Furtifs, je reste fasciné par ces œuvres précédentes.

C'est le cas, notamment, de son chef-d'œuvre, son plus grand succès, La Horde du Contrevent. On n'y retrouve pas l'aspect science-fiction et techno-critique du reste de ses œuvres, mais c'est d'une poésie unique et très forte. Je n'avais jamais lu un livre qui malaxe autant la langue et expérimente autant avec la ponctuation. Plus d'un académicien s'étouffera en lisant cet ouvrage, mais ce sont les gardiens d'une langue qui n'existe déjà plus, alors on s'en moque. Cette Horde ne se lâche pas, on tient le « contre » avec elle jusqu'au bout. Si les gros livres vous font vraiment peur, il existe également une version BD de grande qualité, dont la lecture n'est d'ailleurs pas incompatible, tant elle accompagne bien l'œuvre originale sur le plan visuel.

Son autre grand livre, pour moi, est La Zone du Dehors. Son premier roman, et comme tout premier roman, imparfait. Mais déjà terriblement engagé, qui a su soulever chez moi beaucoup de questions très pertinentes à ma première lecture, en 2016, à l’heure et à l’ère de la Loi Renseignement. Le point de Damasio, border anarchiste, dans cet ouvrage : la vie, la vraie, n’est-ce pas le chaos, s’extraire des normes et de la sécurité douillette de sous nos couettes pour aller un peu se piquer au Dehors ? J'avais écrit un texte plus long sur cette œuvre, à l'époque.

Pour finir, une œuvre qui n'est pas de Damasio, mais qui lui est liée de bien des manières. Un jeu vidéo, Jusant. Développé par le studio que Damasio a co-créé à Paris il y a de cela une quinzaine d'années, Don't Nod, Jusant est une œuvre courte et poétique. Dans le verbe, on y retrouve une inspiration claire. Dans la thématique également, puisqu'on ne remonte pas le cours du vent comme sa Horde, mais une gigantesque tour, pour comprendre pourquoi l'eau n'y coule plus. Vent et eau. Horizontal et vertical. Si vous-voulez en lire plus, j'ai là aussi écrit un court texte sur cette œuvre, sur la plateforme Sens Critique.

Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, et c’est déjà pas mal ! On se retrouve le mois prochain pour un cinquième numéro de Tales From The Tech. D'ici là, n'hésitez pas à partager le format autour de vous, cela me ferait très plaisir. Et à me faire part de vos retours, bien sûr. Vous pouvez le faire en commentant l'article sur tftt.ghost.io, ou directement via mes différents réseaux 🤗

Thomas 🤌